Affichage des articles dont le libellé est Mort. Afficher tous les articles

Affichage des articles dont le libellé est Mort. Afficher tous les articles

jeudi 6 octobre 2016

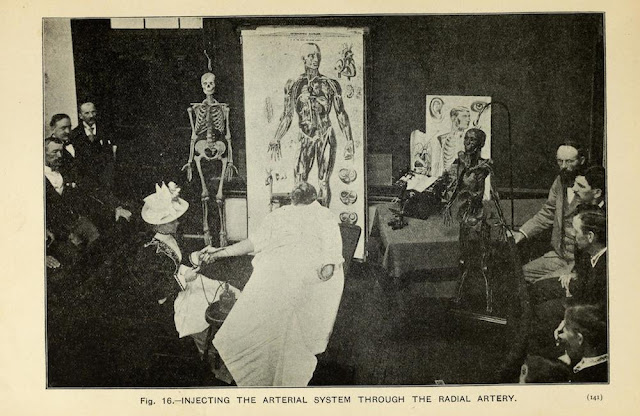

Embaumement, 1897 par Eliab Myers

Voici une série d'images montrant le processus d'embaumement, de "The Champion Text Book on Embalming", ouvrage publié en 1897 et écrit par Eliab Myers, MD and FA Sullivan, "Lecturers and Demonstrators in the Champion College of Embalming".

La Société Champion a été fondée en 1878 à Springfield dans l'Ohio, elle existe toujours de nos jours.

Après une première section détaillant chaque partie du corps humain, accompagnée d'illustrations, le livre narre une brève histoire de l'embaumement des anciens Egyptiens au travail de Frederik Ruysch.

Ensuite nous entrons dans les détails du processus d'embaumement lui-même, y compris comment vider le corps de son sang, des gaz et des liquides corporels ainsi que de la façon de traiter les effets de diverses maladies qui peuvent être découverts.

mardi 20 septembre 2016

Le mur de crânes et enterrement céleste au Monastère Dodoka

L'emplacement du mur de crânes est situé dans la préfecture de Nagchu dans la Région autonome du Tibet. Le mur de crânes Biru est situé sur le terrain du Monastère Dodoka (Duoduoka). Il contient 1000 crânes.

Le nom "Biru" signifiait à l'origine la "corne de yack tibétain femmelle", selon une saga locale, une tribu de yack femmelle s'installa dans cette région.

La légende concernant l'enterrement céleste raconte que Zhigungba Renqenbai mis en place le monastère Zhigungti dans la région de Maizhokunggar en 1179. Il y travailla durement afin d'aller de l'avant pour le perfectionnement du système de l'enterrement céleste (ou inhumation à plein ciel). Il veut marquer le fait légendaire accomplit par Sakyamuni, fondateur du bouddhisme, qui coupa sa chair afin de nourrir un tigre.

On peut constater, que seul le crâne est ici préservé.

Toutefois, une analyse de ce qui a été trouvé dans d'anciennes tombes au Tibet montre que le système a commencé au 7ème siècle.

Le monastère Dodoka se trouve sur une superficie d'environ 4000 mètres carrés. Il est composé de quartiers pour les moines vivants, une piscine de sépulture céleste faite de pavés, une dalle de pierre pour reposer les cadavres destinés à l'enterrement celeste - qui est entouré par un mur.

Pendant un enterrement rituel céleste, des plantes aromatiques sont brûlées, la fumée guide l'âme. Le corps humain sert d'objet sacrificiel à la Déesse et à d'autres divinités, qui sont invitées à porter l'âme des morts au ciel. En fait, la fumée résultant de la combustion des plantes aromatiques attire les faucons, des "oiseaux saints" aux yeux des Tibétains.

Le corps est posé sur une dalle de pierre mesurant 60 cm de hauteur, qui se trouve près d'un étang. Le corps, en position assise, est tranché. Ses os sont offerts en premier aux faucons. Les os et quelques restes sont ensuite offerts aux autres oiseaux charognards.

On entrepose les crânes sur des étagères de bois contre les murs sud et ouest. Il y a deux portes respectivement à l'ouest et au sud de la cour. La porte ouest sert uniquement aux êtres humains vivants, tandis que celle du sud est utilisées pour transporter les corps.

vendredi 18 octobre 2013

Le Cimetière de Trunyan (Indonesie)

Niché au bord du grand lac Batur en Indonésie, le village de Trunyan est situé sur les pentes du Gunung Abang. Il était l'un des villages les plus isolés de Bali avant qu'une route ne soit construite en 2006. On ne peut officiellement y accéder qu'en bateau. Ce village est considéré comme un des derniers villages Bali-Aga.

Le nom Teruynyan (Trunyan) provient de 2 mots balinais Taru qui veut dire Arbre et Menyam qui signifie Parfum.

Sept-cent quatre-vingt-dix familles qui y vivent, les hommes pêchent dans le lac et les femmes cultivent la terre, les échalotes, les piments, les choux et les tomates.

Le cimetière est particulier et presque unique car les BALI AGA ne brûlent pas leurs morts et ne les enterrent pas. La coutume veut que les corps se décomposent à l'air libre.

Les habitants de Trunyan affirment fièrement être les descendants des Bali Aga, les "Balinais d'origine", et respecter des traditions antérieures à l'hindouisme, la principale religion de l'île. Ils n'ont ainsi pas adopté la crémation, la pratique funéraire qui donne lieu à de grandioses cérémonies dans le reste de Bali.

"Toutes nos traditions nous ont été léguées par nos ancêtres. Si nous ne les suivons pas, nous risquons de tomber malade, voire de mourir. "C'est pour cela que personne, ici, n'ose désobéir à ces rites", ainsi, il est interdit aux femmes d’accompagner les morts au cimetière de crainte que le village n’ait à subir des catastrophes, glissement de terrain, éruption volcanique ou autres épidémies…

Le petit cimetière, ou Sema Wayah, a été installé sous la frondaison d'un immense figuier banian, un arbre symbole d'immortalité. De nombreux squelettes, ossements et crânes reposent sur des pierres, entre les racines tentaculaires.

Le lieu ne peut accueillir que les défunts mariés et morts de cause naturelle, les autres étant enterrés à l'extérieur (un second cimetière est destiné aux enfants et un troisième aux morts anormales et accidentelles (chutes d’un arbre, d’un mur, maladies suspectes, etc...).

Ce cimetière particulier ne possède que onze cages en bambous. Au douzième mort, le corps le plus vieux est retiré et ses ossements rejoignent les autres.

Pour le visiteur, le plus étrange est de constater que les corps en décomposition ne dégagent aucune mauvaise odeur. C'est grâce aux senteurs de l'immense arbre, qui symbolise une légendaire déesse au parfum ensorcelant, explique I Ketut Sutapa, le chef du village.

L'entrée du cimetière

Le transport des défunts

lundi 23 septembre 2013

La mort comme source d'art ou l'art de la plastination avec Gunther von Hagens

Les premières planches anatomiques voient le jour vers le XIIIème siècle pour des raisons médico-légales (affaires juridiques, épidémies)., mais il faudra attendre la Renaissance pour qu'André Vésale, ouvre les portes de cette science.

C'est en 1543 que ce médecin, premier véritable anatomiste, procède à une dissection publique du corps de Karrer Jakob von Gebweiler, un meurtrier célèbre de la ville de Bâle, en Suisse. Il remet en cause 200 erreurs de Galien. La première dissection publique d'un être humain en Europe centrale est réalisée par le médecin slovaque Ján Jesenský en 1602.

Bien qu'à cette époque la dissection soit toujours prohibée, les médecins peuvent utiliser les cadavres de suppliciés ou de condamnés afin d'améliorer leurs connaissances.

Il n'était pas rare dès lors, de voir, à la tombée de la nuit, des voleurs subtiliser des corps dans les fosses communes ou les morgues

Les plastinations de von Hagens s'inscrivent dans la filiation directe des travaux de la Renaissance qui mêlent alors art et science.

La plastination est une méthode de conservation créée en 1977 par l'anatomiste Gunther von Hagens. Elle est introduite par la suite au Canada par le docteur Régis Olry, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et ancien assistant de Gunther von Hagens.

Aussi appelée imprégnation polymérique, cette technique vise à préserver les tissus biologiques en remplaçant les différents liquides organiques par du silicone.

Gunther von Hagens, né Gunther Liebchen le 10 janvier 1945 à Skalmierzyce, est un anatomiste allemand, inventeur de la plastination, une technique visant à conserver des corps ou des parties d'êtres décédés.

La plastination, aussi appelée imprégnation polymérique est une technique visant à préserver des tissus biologiques en remplaçant les différents liquides organiques par du silicone.

Surnommé "Docteur la mort", le médecin anatomiste manipule, découpe et colore des cadavres humains dans son atelier-musée de Guben.

En 1996, il accepte une chaire de professeur à l'Université médicale de Dalian en Chine et devient directeur du Centre de recherche sur la plastination à l'Académie médicale de l'Etat à Bichkek au Kirghizistan.

Depuis 1997, il est à l'origine de Body Worlds (Körperwelten en allemand), une exposition très controversée sur des corps ou des parties de corps humains qui ont été plastinés.

"Je refuse de ne présenter que des poupées mortes ", explique-t-il. Substituant le scalpel au burin, il dédouble os et masse musculaire, fait jouer les articulations, ouvre les ventres et recompose des attitudes.

"J'ai inventé la plastification des corps, ou plastination, à l'âge de 32 ans, la moitié de mon âge actuel, avec le souhait d'éclairer le public sur les mystères du corps humain et de lui présenter son plein potentiel. Maintenant que je suis sexagénaire, il me semblait tout naturel d'utiliser mes connaissances scientifiques pour aborder, au travers de Body Worlds, les secrets de la vitalité, de la longévité et du bien-être".(Gunther Von Hagens)

Le site : http://www.bodyworlds.com/en/gunther_von_hagens/life_in_science.html

La plastination est réalisée en quatre étapes :

- Les corps ou parties de corps sont imprégnés de formaldéhyde (formol, produit chimique usuellement employé pour l'embaumement des corps ou la conservation de spécimens anatomiques) pour que ce dernier se fixe sur les tissus jusqu'à la moindre cellule, cette étape antibactérienne stoppe ainsi la dessiccation et la putréfaction des tissus.

- Durant un minimum de 15 jours, les corps sont placés dans des bains d'acétone froid (composé hydrophile) qui attire les molécules d'eau des cellules. Ils sont ensuite plongés dans un bain d'acétone chaud pour dissoudre les graisses.

- Les liquides organiques (comme l'eau et le sang) et les graisses, qui ont été éliminés dans le bain d'acétone sont remplacés par du silicone de caoutchouc ou de la résine époxy durant les processus d'« imprégnation forcée » : le corps est plongé dans une cuve hermétiquement close et remplie de silicone de caoutchouc ou de résine époxy, reliée à une pompe. Les résidus d'acétone sont ainsi éliminés par évaporation (éliminant ainsi les liquides et le graisse qu'ils contenaient) et les tissus sont à nouveau comblés par le silicone ou la résine.

- Les corps sont durcis une fois pour toutes, après fixation du silicone (induction par polymérisation), soit par un gaz durcisseur, soit par la chaleur.

- Arrive ensuite, dans le cas par exemple d'un corps complet, la mise en forme du corps, on utilise pour « fixer » la position du corps, des câbles, pinces, blocs de mousse, etc...

Le temps total de préparation pour un corps humain entier avoisine généralement les 1 500 heures et nécessite près d’un an.

Photographie de Marco Secchi

samedi 20 avril 2013

L'Esthétique de la Mort par Jack Burman

Né en 1949 à Hamilton en Ontario, Jack Burman vit et travaille à Toronto.

Depuis le milieu des années 1980, Jack Burman se rend dans les camps de concentration, les laboratoires médicaux, les églises et les catacombes à travers le monde à la recherche des morts toujours présents parmi les vivants.

Avec une sensibilité et un respect irréprochables, il photographie très minutieusement des cadavres, des squelettes ou encore des membres et des têtes baignant dans le fluide nécessaire à leur conservation.

Corps morts, fragments humains qui ne sont ni objets, ni images, selon l'auteur, mais "Ils sont les restes d'hommes et de femmes, qui existent dans la mort depuis longtemps, et ils vont continuer à exister dans la mort, comme je les ai trouvés".

Dans ses photos l’esthétique propre à ces corps post mortem agit ici comme une invitation à prendre conscience de la sensualité du corps et à s’approcher en toute confiance de la fine marge qui relie la vie à la mort.

En 2010, la Magenta Foundation publiait The Dead, la première somme de ces années de recherche. Son travail photographique a été présenté à de nombreuses reprises au Canada et à l’étranger.

Le site de l'artiste : http://www.jackburman.ca/

Inscription à :

Articles (Atom)